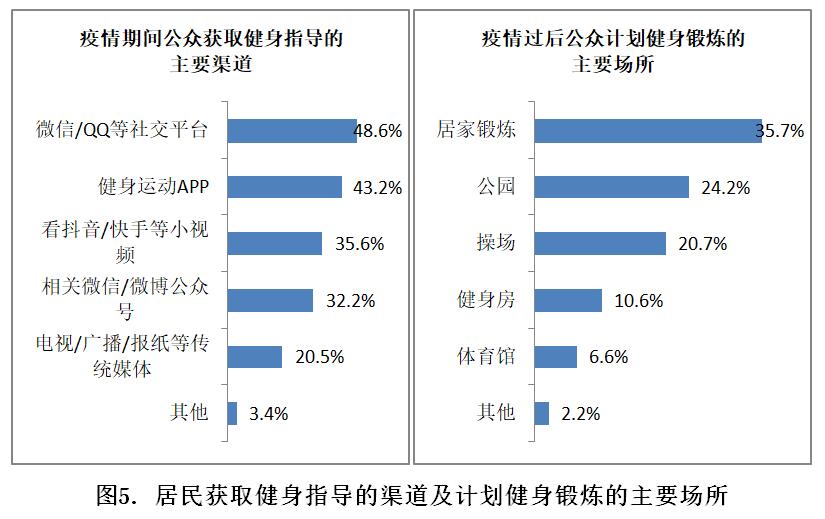

一、疫情对公众健身锻炼意识的影响较大

调查显示,近六成(59.2%)公众在疫情前有健身锻炼的习惯,坚持健身锻炼的主要原因是“增强体质,提高免疫力”(79.9%)、“放松身心,减轻压力”(50.0%)、“塑形/减肥”(48.1%)。在疫情期间,公众健身锻炼的占比为56.2%,相比疫情之前略有下降,锻炼时间主要在一小时以内。近九成公众表示疫情过后会进行健身锻炼,相比疫情发生前有健身锻炼的公众占比多出28.1个百分点,主要集中在年龄18-49岁的公众。 超五成公众在疫情发生后对健身锻炼的意向增强,其中14.2%表示意向“强烈”;有四成公众表示“和以前一样”;还有7.7%表示“没想法”。

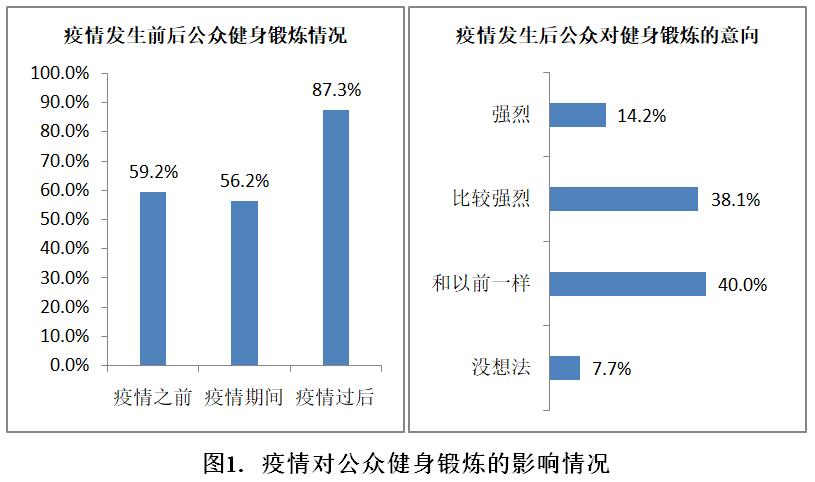

在疫情过后会进行健身锻炼的公众中,表示自己在健身锻炼方面的投入会增加的公众占比超过三成(31.3%);表示投入与原来差不多的占比43.2%;有7.5%的公众表示投入会减少;还有近两成公众表示不一定。

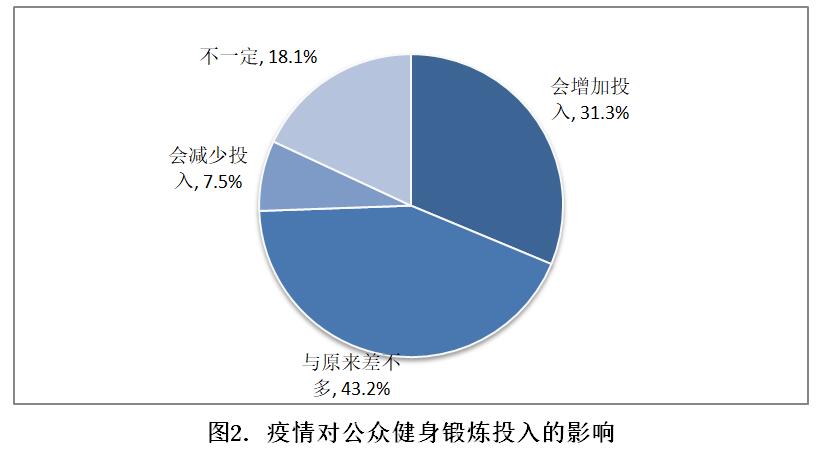

二、疫情前后公众健身锻炼频次无明显变动

调查显示,疫情前后公众健身锻炼的频次较为相似。在有健身锻炼习惯和意向的公众中,三成左右表示每天至少锻炼一次;25%左右的公众每周锻炼1-2次;隔天锻炼一次的占比在15.5%左右;还有超过两成的公众锻炼频次不固定。

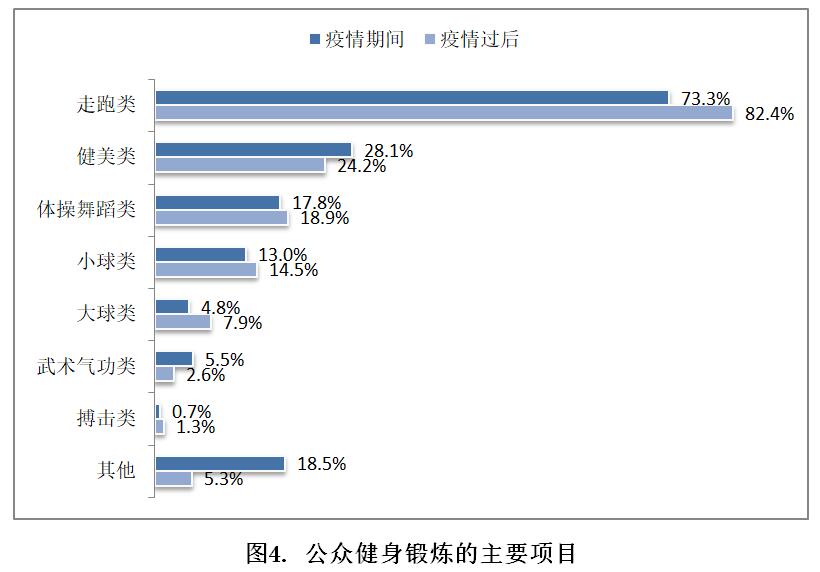

三、公众健身锻炼以走跑、健美类项目为主

调查显示,公众健身锻炼主要以走跑类和健美类项目为主。疫情期间,超七成公众通过走跑类项目来健身锻炼;通过健美类、体操舞蹈类和小球类项目健身锻炼的公众比例分别为28.1%、17.8%、13.0%。疫情过后,计划通过走跑类项目健身锻炼的公众比例超过八成(82.4%);计划通过健美类、体操舞蹈类和小球类项目健身锻炼的公众比例分别为24.2%、18.9%、14.5%。

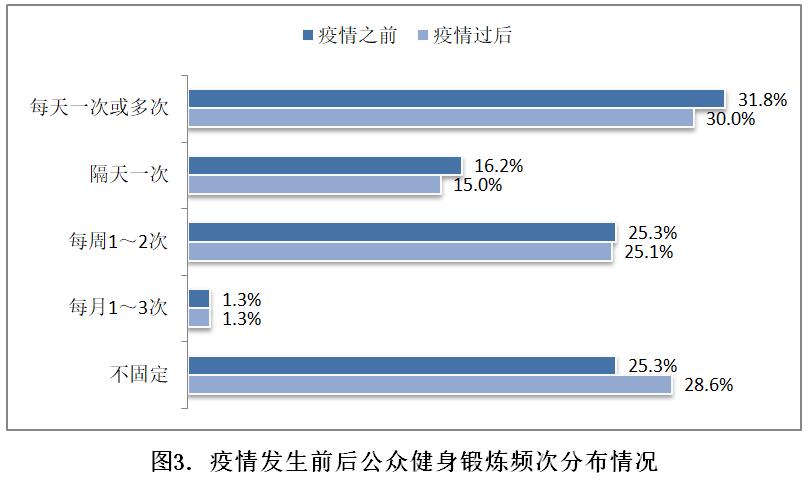

疫情期间,居民获得健身指导的主要渠道是“微信、QQ等社交平台”和“健身运动APP”,比例均超过四成;通过“看抖音、快手等小视频”和“相关微信/微博公众号”获取健身指导的公众比例也均在三成以上。疫情过后,公众计划健身锻炼的主要场所是“居家锻炼”,占比35.7%;分别有两成以上的公众计划在公园和操场健身锻炼;还有一成左右的公众计划在健身房健身锻炼。